Ширина воротникового пространства напрямую связана с хромосомными аномалиями эмбриона, т.е. отклонениями его развития вследствие изменений ДНК. Обычно такие нарушения обнаруживаются сразу самим материнским организмом – тогда происходят выкидыши.

Общие сведения

Врожденные пороки сердца — весьма обширная и разнородная группа заболеваний сердца и крупных сосудов, сопровождающихся изменением кровотока, перегрузкой и недостаточностью сердца. Частота встречаемости врожденных пороков сердца высока и, по оценке различных авторов, колеблется от 0,8 до 1,2% среди всех новорожденных. Врожденные пороки сердца составляют 10-30% всех врожденных аномалий. В группу врожденных пороков сердца входят как относительно легкие нарушения развития сердца и сосудов, так и тяжелые формы патологии сердца, несовместимые с жизнью.

Многие виды врожденных пороков сердца встречаются не только изолированно, но и в различных сочетаниях друг с другом, что значительно утяжеляет структуру дефекта. Примерно в трети случаев аномалии сердца сочетаются с внесердечными врожденными пороками ЦНС, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, мочеполовой системы и пр.

К наиболее частым вариантам врожденных пороков сердца, встречающимся в кардиологии, относятся дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП – 20%), дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП), стеноз аорты, коарктация аорты, открытый артериальный проток (ОАП), транспозиция крупных магистральных сосудов (ТКС), стеноз легочной артерии (10-15% каждый).

Врожденные пороки сердца

Что такое ВПС?

Врожденный порок сердца (ВПС) - это возникший внутриутробно (во время беременности, на ранних сроках) анатомический дефект, нарушение правильного строения сердца, либо его клапанного аппарата, либо сосудов сердца ребенка.

Среди заболеваний сердца у детей врожденные пороки прочно занимают лидирующие места. Ежегодно на 1000 родившихся малышей от 7 до 17 имеют те или иные аномалии или пороки развития сердца. Причем без оказания квалифицированной кардиологической, реанимационной и кардиохирургической помощи до 75% малышей могут погибнуть в первые месяцы жизни.

ВПС всего насчитывается около двух десятков, причем частота встречаемости их неодинакова. Есть пороки, которые встречаются чаще всего - например, дефекты перегородок, о которых речь пойдет ниже; есть очень редкие, например, полное зеркальное расположение сердца. Сложность обобщения статистики заключается еще и в том, что не все пороки совместимы с жизнью и не всегда учитываются в статистику из-за ранней гибели ребенка при рождении.

Самыми частыми пороками, по данным детских кардиологов, являются: дефект межжелудочковой перегородки, на втором месте - дефект межпредсердной перегородки, на третьем - открытый артериальный проток.

Частота встречаемости пороков растет год от года. Это связано со многими факторами - прежде всего, с уровнем развития диагностической техники и выявлением пороков у тех малышей, у кого раньше это было сделать невозможно. Но и печальная статистика тоже неумолима - здоровых детей становится все меньше.

Особую социальную значимость ВПС приобретают еще и потому, что они имеют высокую смертность и инвалидизацию детей, причем с самого раннего возраста, что, несомненно, имеет серьезное значение для здоровья нации в целом. Кроме этого, такие дети требуют детального и высококвалифицированного лечения, для этого нужны подготовленные специалисты в регионах и специализированные клиники, которых очень не хватает. Порой лечение малыша очень длительное и дорогостоящее, а большинство родителей просто не в состоянии оплатить лечение, что тоже существенно затрудняет оказание помощи.

Однако при современном уровне прогресса в кардиохирургии существует возможность хирургического излечения 97% детей с пороками, причем в дальнейшем малыши полностью избавляются от болезни. Главное - своевременно поставленный диагноз!

Кровообращение плода: схема и описание

В конце пятой недели начинает работать первичная, или желточная, система. В ее состав входят артерии и вены, которые называются пупочно-брыжеечными. Такой тип кровообращения относится к рудиментарным формам. По мере развития эмбриона и совершенствования его систем он утрачивает свое значение.

Схема кровообращения в организме плода:

- Из плаценты кровь поступает в пупочную вену, оттуда направляется в печень. Большая часть крови сбрасывается в нижнюю полую вену через венозный проток. Перед воротами печени пупочная вена сливается с воротной, которая еще развита недостаточно.

- Пройдя венозную печеночную систему, кровь попадает в нижнюю полую вену, смешивается с потоком, который сбрасывается через венозный проток. Следующим пунктом является правое предсердие, куда попадает кровь из верхней полой вены, собранная со всего организма.

- Особенности строения сердца плода не позволяют крови полностью смешиваться. Из верхней полой вены кровь поступает в правый желудочек, а затем в легочную артерию. Из нижней полой вены она попадает через овальное отверстие в левое предсердие.

- Часть крови из ЛА проникает в систему кровотока легких, которые пока не работают, а далее сбрасывается в ЛП. Остальной поток через ОАП попадает в нисходящий отдел аорты, откуда разносится по нижней половине тела.

- В ЛП происходит смешение двух потоков крови. Оксигенированная кровь поступает в восходящий отдел аорты, откуда доставляется головному мозгу, всей верхней половине тела.

- Кровь, в которой отсутствует кислород, посредством пупочных артерий доставляется к ворсинам хориона.

Внимание!

На этом замыкается круг плодового кровообращения. Особенности сердечных структур, фетальное кровообращение обеспечивают развивающийся плод полноценным питанием и насыщают его ткани кислородом.

Строение кровеносной системы будущего ребенка обеспечивает необходимый газообмен. Это необходимо по причине отсутствия легочного дыхания. Кровообращение плода отличается от такового у взрослого человека:

- углекислый газ, продукты распада удаляются из организма через пупочные артерии (это наиболее короткий путь);

- часть крови проходит через малый круг, но ее параметры не меняются;

- основная кровь циркулирует по большому кругу, что обеспечивает овальное окно, артериальный, венозный протоки;

- в организм плода поступает смесь из венозной и артериальной крови;

- давление в аорте и ЛА низкое.

Подтверждение диагноза врожденного порока сердца

В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка и высокоинформативным методом диагностики пороков сердца является эхокардиография. Во время исследования с помощью ультразвукового датчика врач видит толщину стенок, размеры камер сердца, состояние клапанной системы и расположение крупных сосудов. Допплеровский датчик позволяет увидеть направления кровотока и измерить его скорость. Во время исследования можно выполнить снимки, подтверждающие заключение специалиста.

Также ребенку обязательно запишут электрокардиограмму. При необходимости более точного исследования (как правило, для определения тактики хирургического лечения порока) врач порекомендует зондирование сердца. Это инвазивная методика, для выполнения которой ребенок госпитализируется в стационар. Зондирование проводится врачем-рентгенхирургом в рентгеноперационной, в присутствии врача-анестезиолога, под внутривенным наркозом. Через прокол в вене или артерии специальные катетеры вводятся в сердце и магистральные сосуды, позволяя точно измерить давление в полостях сердца, аорте, легочной артерии. Введение специального рентген-контрастного препарата позволяет получить точное изображение внутреннего строения сердца и крупных сосудов (рис. 4).

Рис. 4. Зондирование сердца

Осложнения фазы адаптации ВПС

1. Фаза адаптации. Продолжительность фазы адаптации

от нескольких недель до 2-х лет.

В связи с особенностями внутриутробной гемодинамики (наличие

плацентарного круга кровообращения и фетальных коммуникаций) у

плода при большинстве ВПС не развивается декомпенсация.

С рождением ребенка сердечно-сосудистая система

новорожденного адаптируется к внеутробным условиям

гемодинамики: происходит разобщение кругов кровообращения,

становление как общей, так и внутрисердечной гемодинамики,

начинает функционировать малый круг кровообращения с

артериального протока и овального окна.

В этих условиях при неразвитых еще механизмах компенсации

гемодинамика часто оказывается неадекватной, развиваются

различные осложнения. Состояние ребенка прогрессивно и резко

ухудшается, что заставляет проводить консервативную терапию и

экстренные хирургические вмешательства.

У больных с ВПС первой и третьей

Недостаточность кровообращения (ранняя, аварийная»)

Гипостатическая пневмония

Ранняя легочная гипертензия

Дистрофия (гипотрофия)

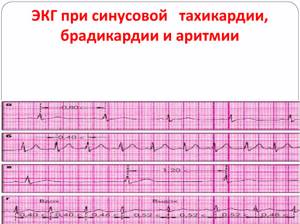

Нарушения ритма и проводимости

Одышечно-цианотические (гипоксемические ) кризы.

Нарушение мозгового кровообращения.

Относительная анемия

При любых ВПС высок риск развития

бактериального эндокардита

2. Фаза относительной компенсации (фаза мнимого

благополучия). Продолжается от нескольких месяцев до

десятков лет.

Для этого периода характерно подключение большого

количества компенсаторных механизмов с целью

обеспечения существования организма в условиях

нарушенной гемодинамики.

Выделяют кардиальные и экстракардиальные

компенсаторные механизмы.

— увеличение активности ферментов цикла аэробного

окисления (сукцинатдегидрогеназы);

— вступление в действие анаэробного обмена;

— закон Франка-Старлинга;

— гипертрофия кардиомиоцитов.

— активация симпатического звена ВНС, что приводит к

увеличению числа сердечных сокращений и

централизации кровообращения;

— повышение активности ренин-ангиотензинальдостероновой системы, вследствие чего повышается

артериальное давление и сохраняется адекватное

кровоснабжение жизненно важных органов, а задержка

жидкости приводит к увеличению объёма

циркулирующей крови.

При этом задержке излишней жидкости в организме и

формированию отеков противостоит предсердный

натрийуретический фактор;

— стимуляция эритропоэтина приводит к увеличению

количества эритроцитов и гемоглобина и, таким образом,

повышению кислородной ёмкости крови.

Осложнения фазы относительной компенсации

Бактериальный эндокардит.

Нарушения ритма и проводимости.

Относительная анемия.

3. Фаза декомпенсации (терминальная фаза).

Для этого периода характерно истощение компенсаторных

механизмов и развитие рефрактерной к лечению сердечной

недостаточности; формирование необратимых изменений

во внутренних органах.

Осложнения фазы декомпенсации ВПС (терминальной

фазы)

У больных с ВПС первой и третьей

Хроническая недостаточность кровообращения.

Легочная гипертензия.

Дистрофия.

Нарушения ритма и проводимости.

Одышечно-цианотические (гипоксемические)

кризы.

Относительная анемия.

Гипоксический геморрагический васкулит.

Гепато-ренальный синдром.

Гипоксические артриты.

Артериальная гипертензия.

Стенокардитический синдром.

При всех ВПС сохраняется риск развития

тромбоцитопения, нейтропения. нарушения свертывания крови.

Со стороны нервной системы: часто — внутрижелудочковое кровоизлияние,

перивентрикулярная лейкомаляция.

Со стороны дыхательной системы: очень часто — бронхолегочная дисплазия;

часто — легочное кровотечение; редко — гипоксемия (возникала в течение 1 ч

после первой инфузии с нормализацией состояния в течение 30 мин после

ингаляции оксидом азота).

Со стороны пищеварительной системы: часто — некротизирующий

энтероколит, прободение кишечника; редко — желудочно-кишечное

кровотечение.

Со стороны мочевыделительной системы: часто — олигурия, задержка

жидкости, гематурия; редко — острая почечная недостаточность.

Лабораторные показатели: очень часто — повышение концентрации

креатинина в крови, снижение концентрации натрия в крови.

Недостаточность

кровообращения.

Одыщечно-цианотические

(гипоксемические)кризы.

Релятивная анемия.

Полицитемия.

Хроническое расстройство

питания.

Нарушения ритма сердца.

Спортивное сердце

Регулярные физические нагрузки приводят к изменениям сердечно-сосудистой системы, которые обозначаются термином «спортивное сердце».

Спортивное сердце характеризуется увеличением полостей сердечных камер и массы миокарда, но при этом сердечная функция остается в пределах возрастной нормы.

Синдром спортивного сердца впервые был описан в 1899году, когда американский врач сравнил группу лыжников и людей, имеющих малоподвижный образ жизни.

Изменения в сердце появляются через 2 года после регулярных тренировок по 4 часа в день по 5 дней в неделю. Спортивное сердце чаще встречается у хоккеистов, спринтеров, танцоров.

В Италии врач, чтобы наблюдать спортсменов и давать допуск к соревнованиям, должен пройти 4-летний курс постдипломной подготовки по спортивной медицине.

Спортивное сердце лечения не требует. Дети должны 2 раза в год проходить обследование.

У дошкольника из-за незрелости нервной системы происходит нестойкая регуляция её работы, поэтому они хуже адаптируются к тяжелым физическим нагрузкам.

Клинические проявления во время беременности

Как правило, беременность плодом с ВПС для женщины мало чем отличается от типичного варианта. Диагноз становится очевидным лишь при проведении УЗИ плода и его сердца, допплерографии или КТГ. Плод, как правило, страдает от гипоксии и отличается отставанием в развитии. Возможно назначение беременной лекарственных средств, облегчающих работу сердца плода. Но о полной компенсации состояния речь, как правило, речь не идет.

Главная задача матери, вынашивающей ребенка с дефектом развития сердца, — максимально продлить срок беременности в динамике состояния плода.

Негативные последствия

Избыточная толщина воротниковой зоны плода не означает, что обязательно возникнут негативные последствия. Однако ответственность за дальнейшее протекание беременности ложится на плечи женщины: она может принять решение о прерывании вынашивания или сохранении, но со всеми вытекающими последствиями.

При увеличении толщины воротникового пространства, но отсутствии аномалий со стороны хромосом, риск осложнений сводится к минимуму. В остальных случаях присоединяются опасные последствия:

- затылочный отек у плода;

- кистозная гигрома шеи, обусловленная нарушениями со стороны лимфоидной жидкости, ее образования и оттока;

- преждевременные роды.

Если женщина приняла решение сохранить беременность при подтвержденных хромосомных аномалиях у плода, она должна понимать, что жизнь с таким ребенком будет непростой. Больные дети нуждаются в постоянном уходе и реабилитации, на которые уходит много времени и денег.

Вероятность развития хромосомных заболеваний

Вероятность хромосомных аномалий прямо пропорциональна увеличению ТВП, при этом чаще всего встречаются такиепатологии, как:

- Синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме, более 50%);

- Синдром Эдвардса (трисомия по 18 хромосоме, ?25%);

- Синдром Тернера (моносомия по Х-хромосоме, ?10%);

- Синдром Патау (трисомия по 13 хромосоме, ?5%) и др.

Трисомия – это наличие дополнительной хромосомы, а моносомия – отсутствие хромосомы в хромосомном наборе. Зависимость хромосомных аномалий от величины ТВП (исследование P. Pandya) представлена в таблице.

| Величина ТВП, мм | Частота хромосомных аномалий, % |

| 3 | 7 |

| 4 | 27 |

| 5 | 53 |

| 6 | 49 |

| 7 | 83 |

| 8 | 70 |

| 9 | 78 |

Виды гипоплазии левого отдела и механизм движения крови

Первый вариант аномалии – щелевидный левый желудочек, не превышающий 1 мм с заращением отверстий аорты, митрального клапана. Это самый тяжелый вид порока, при котором кровь из левого предсердия не может пройти в желудочек, она направляется через открытое отверстие перегородки в правую половину и смешивается с поток идет в легкие, а частично через Боталлов проток переходит в аорту, немного крови попадает в венечные вид (более распространенный) – клапанные отверстия сужены, но функционируют, а емкость желудочка составляет 2 — 5 мл. При нем движение крови аналогичное, но он более совместим с жизнью. Оба типа гипоплазии характеризуются наличием:

- расширенного Боталлова протока;

- открытого отверстия между предсердиями;

- гипертрофированных и расширенных правых камер;

- увеличенного диаметра легочного ствола.